Limbah domestik atau limbah rumah tangga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, menjadi limbah domestik cair dan limbah domestik padat. Limbah domestik cair merupakan limbah rumah tangga yang menghasilkan residu berupa cairan. Beberapa diantaranya yaitu, limbah kotoran atau tinja, limbah masak, limbah tempat cuci dan limbah kamar mandi (Siddiq dkk, 2017). Limbah domestik cair terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik. Limbah kotoran atau tinja termasuk dalam limbah organik. Sedangkan limbah anorganik dalam bentuk cair, biasanya di dominasi oleh cairan kimia, seperti limbah air sabun, limbah detergen, dan lain-lain.

Limbah cair domestik secara umum akan mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, limbah cair domestik akan lebih mudah mencemari lingkungan, pada daerah rawan banjir. Salah satu daerah rawan banjir yang perlu diperhatikan, yaitu pada kawasan rawa. Kawasan rawa memiliki kondisi tanah yang selalu jenuh air. Jenis air tersebut adalah air tawar, air payau ataupun air asin. Kawasan ini juga berada pada kondisi peralihan, baik daratan dan laut atau daratan dan sungai atau danau (Subagyo dalam Putri, 2017).

Kawasan rawa dapat memunculkan permasalahan sanitasi lingkungan. Sanitasi sendiri merupakan bentuk usaha menuju kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan. Bentuk sanitasi dasar yang perlu dipenuhi meliputi penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia (jamban), pengelolaan sampah (tempat sampah) dan pembuangan air limbah (SPAL) (Azwar, 1995). Sanitasi yang rendah pada kawasan rawa dan rawan banjir, salah satunya terletak di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Daerah tersebut memiliki cakupan akses sistem penyaluran air limbah (SPAL) 37,23% (sangat rendah). Selain itu, wilayah pelayanan kebersihan pada persampahan hanya 13,21% juga memiliki nilai sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan dalam kualitas kesehatan masyarakat terutama ketika bencana banjir (BPBD Kab.Bandung, 2017).

Permasalahan limbah yang ada pada daerah rawan banjir kawasan rawa menjadi masalah yang serius terutama pada limbah kotoran manusia (tinja). Sistem pengolahan limbah di Kawasan tersebut berbeda dengan daerah permukiman pada umumnya. Tujuannya agar banjir tidak masuk ke dalam lubang kloset, lubang di lantai, lubang kontrol ataupun outlet sistem pengolahan limbah. Tujuan lainnya adalah dibutuhkan pencegahan agar tidak terjadi peluapan air. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu menghindari masuknya air ke dalam sistem pengolahan limbah yang dapat mencemari lingkungan (Harvey, et.al., 2002).

Dibutuhkan sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan karakteristik daerah rawan banjir kawasan rawa. Sistem pengolahan perlu mempertimbangkan kepadatan penduduk, keberadaan toilet, sistem pengairan, ketersediaan lahan dan kondisi air tanah. Berdasarkan hal tersebut, beberapa sistem dikembangkan untuk mengakomodir aspek konstruksi, operasional, pemeliharaan, manajemen, dan karakteristik daerahnya.

Beberapa sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan daerah rawan banjir kawasan rawa adalah tangki septik, anaerobic baffled reactor, Tripikon-S dan T-pikon H. Tangki septik merupakan ruang kedap air dari beton, fiberglass, PVC atau plastik untuk menyimpan dan mengolah limbah domestik. Sedangkan anaerobic baffled reactor atau (ABR) merupakan pengembangan dari tangka septik yang menggunakan satu seri penyekat atau buffle yang mengatur aliran limbah. Tripikon-S menggunakan tiga pipa PVC dengan ukuran dan fungsi yang berbeda beda. Sedangkan T-pikon H menggunakan dua potongan pipa yang difungsikan untuk pengendap (Putri, 2017).

Sistem pengolahan limbah tersebut dapat dilihat dari kebutuhannya terhadap bentuk rumah yang ada di daerah rawan banjir kawasan rawa. Sistem pengolahan limbah domestik dengan tangki septik tidak dapat diaplikasikan untuk bentuk rumah di darat. Sedangkan pengolahan ABR membutuhkan modifikasi untuk bisa diterapkan pada bentuk rumah di darat. Oleh karena itu, Tripkon-S dan T-pikon-H yang dapat diaplikasikan pada daerah rawan banjir kawasan rawa dengan bentuk rumah di darat.

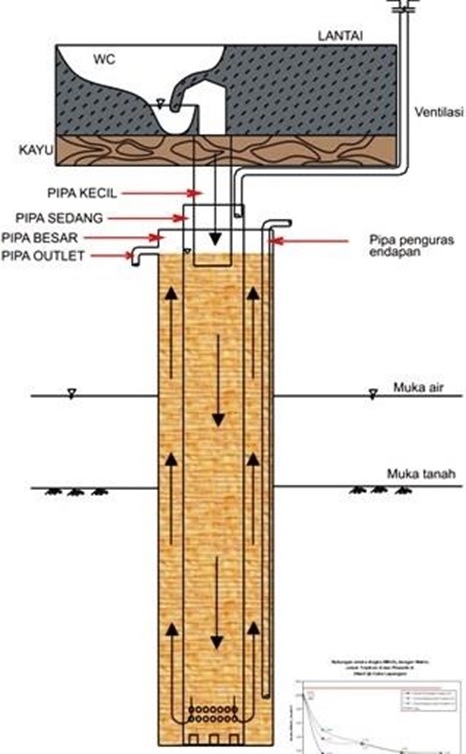

Skema Aliran Tripikon-S

Sumber: Saraswati, dkk (2000)

Perbedaan antara Tripikon-S dengan T-pikon-H terletak pada aliran air limbah. Tripikon-S memiliki tiga jenis pipa yang berbeda, pipa kecil sebagai inlet dari sistem toilet, pipa sedang sebagai tempat terjadinya proses pengolahan dan pipa besar sebagai pelimpah menuju outlet dengan aliran ke atas (Putri, 2017). Tripikon-S menggunakan jenis pipa PVC sebagai saluran dari proses pengolahan dan peletakan sistem outlet tinggi (pada ketinggian diatas air pasang maksimum). T-pikon-H menggunakan aliran horizontal pada dua pipa yang difungsikan sebagai pengendapan sehingga memerlukan luas yang lebih besar karena peletakkannya horizontal. Oleh sebab itu, Tripikon-S menjadi sistem pengolahan limbah cair domestik yang cocok dengan daerah rawan banjir kawasan rawa sebagaimana yang telah diterapkan di kawasan rawa Palembang. (VL/SA)

Daftar Pustaka

Azwar A, 1995. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta.PT. Mutiara sumber Widya.

Harvey, Peter dkk. 2002. Emergency Sanitation. UK: Loughborough University.

Putri, D.W. (2017): Strategi pengembangan infrastruktur air limbah domestic setempat untuk permukiman di kawasan spesifik perairan, DisertasiProgram Doktor, Institut Teknologi Bandung.

Saraswati, S. P., Nizam, dan Darmanto. (2009). Design and Reviewing the Work of a Rural Sanitation – Tripicon System: An Application in Coastal Area”. International Conference on Sustainable Development for Water and Wastewater Treatment. International Conference on Sustainable Development for Water and Wastewater Treatment. Yogyakarta: MUWAREC YK09-Muslim Water Researches Cooperation.

Siddiq, M.R.Z.A dkk. (2017): Sanitasi dalam bahaya bencana banjir, bagimana cana menanganinya? studi di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Jurnal Planologi Unpas Volume 4 Nomer 3 (2017): 861-874